Was im ersten Teil passierte, lesen Sie hier: Motordiagnose im Beispiel.

Nächster Schritt: Freigabe zum Ausbau des Zylinderkopfes.

Tag 2. Opel hat schnell auf meine Diagnoseergebnisse reagiert und eine Freigabe für die nächsten Arbeitsschritte erteilt, nämlich den Ausbau des Zylinderkopfes. Da geht es letztendlich auch erst einmal um die Kostenübernahme für diesen Garantiefall, denn für diese Arbeiten brauchen wir jetzt zwingend die Werkstatt. Der Vorfall ist zwar immer noch „mein Vorfall“, aber zur endgültigen Beurteilung des ursächlichen Schadens müssen wir einen Teil des Motors zerlegen. Das erzeugt Kosten für Mitarbeiter und Werkstatt.

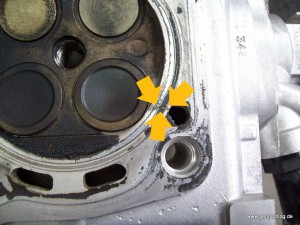

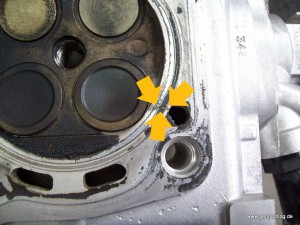

Aber auch hier ist uns das Glück hold, denn schon nach dem Ausbau des Zylinderkopfes wird das Elend rund um den Zylinder Nummer vier sichtbar. Schauen wir uns den Zylinderkopf von unten doch einmal näher an:

Wir sehen Zylinderkopf 3 (links) und 4 (rechts) mit jeweils ihren vier Ventilen. Und wir sehen auch hier, dass das Zylinderdach von Zylinderdach Nummer 4 mit den Ventilinnenflächen deutlich stärkere Rückstände aufweist, als bei Nummer 3. Nun geht es ins Detail, nämlich den Rand des Zylinders. Dieser Rand muss nämlich absolut plan sein, damit er mit dem Gegenstück des Motorblocks passgenau ist. Dazwischen liegt zwar die Zylinderkopfdichtung, die kleine Ungleichmäßigkeiten ausgleichen soll, dennoch ist bei diesen Rändern höchste Genauigkeit erforderlich. Und siehe da, wir haben den Fehler! (Klicken Sie ruhig einmal auf das Bild für eine Großansicht.)

Der Zylinder hat einen deutlich sichtbaren Materialfehler am Rand, der genau am Übergang zur Zylinderkopfdichtung für eine Undichtigkeit sorgt und dort den Flüssigkeitseintritt ermöglicht. Solche feinen Materialfehler können leider auch beim Bau von modernen Motoren und deren Komponenten passieren und kommen selten, aber trotzdem vor.

Also, wieder alles schön in die Arbeitskarte, Fotos gemacht (nämlich die, die Sie hier im Artikel sehen), am PC den bestehenden Vorfall weiter dokumentiert und alles wieder ab zu Opel. Der Kunde braucht das Auto, wir brauchen die nun blockierte Werkstattbucht wieder und Opel gibt uns für alle solchen Vorfällen natürlich auch entsprechende Zeitvorgaben. Die Antwort kommt dann auch wieder schnell – ein neuer Zylinderkopf auf Garantie wird fällig und Opel übernimmt erwartungsgemäß in diesem Fall sowohl die Kosten für das Teil als auch für den Einbau und gibt die Freigabe dazu.

Tag 3: Einbau, prüfen und fertig!

Die Überschrift sagt eigentlich auch schon alles, denn nach der obigen Freigabe bestellen wir den Zylinderkopf auch sofort, gleichzeitig disponiere ich in der Werkstatt für den nächsten Tag eine Bucht und einen Mitarbeiter für die Aufgabe, die Arbeitskarte wandert nun also von der erfolgreichen Diagnose zuerst zur Ersatzteilabteilung und dann in die Werkstatt. Dort ist dann unser Werkstattmeister dafür verantwortlich, dass alles erforderliche erledigt wird.

Der Zylinderkopf wird dann am nächsten Tag mit unserer täglichen Ersatzteillieferung geliefert und auch gleich eingebaut. Nach einer Prüfung durch unseren Werkstattmeister (auch hier wieder ein Drucktest im Kühlmittelkreislauf) und einer kurzen Probefahrt wird dann die Arbeitskarte mit einer Vollzugsmeldung der Werkstatt quittiert. Die Arbeitskarte kommt dann wieder zu mir zurück in die Serviceannahme.

Normalerweise ginge dann die Arbeitskarte zur Abrechnung an die Kasse, aber in diesem speziellen Fall geht die Karte einen anderen Weg im Hause und wird intern mit Opel als Gewährleistung behandelt. Der Kunde sieht davon dann nichts mehr, sondern bekommt einfach wieder seinen Autoschlüssel, einen Bericht über die getanen Dinge und die besten Wünsche des Hauses für eine gute Fahrt!